2025年の敬老の日は9月15日(月)です!

祖父母様への贈り物はもちろん、店舗様での敬老の日フェアや、介護施設での敬老の日のお祝いプレゼントとして、「人生の先輩」にも喜ばれるアイテムを多数ご用意しました!

施設名やショップ名の印刷(名入れ)も多数対応しており、「ありがとう」の気持ちを形にする、そんな心温まるギフトがきっと見つかります。感謝と敬意を伝える「新しい敬老の日」を、ぜひ販促メッセの販促品で演出してください!

日本の高齢者(65歳以上)人口は約3,627万人。総人口に対して29.1%を占め、人口・割合ともに過去最高となりました。また、日銀の資金循環統計(2022年9月15日現在)によると、家計の預貯金は1,000兆円ほどにもなり、世帯主年齢別の保有額の推計から、60歳以上で600兆円を上回るとの見方も。

シニア層の購買欲に火をつけるプレミアムグッズで、高齢者の方々を「アクティブ・シニア」にしましょう!

※記事後半には「敬老の日」の雑学もご用意しましたので、会話のネタにご活用ください!

販促メッセお薦め!「敬老の日」ノベルティ

身近なお年寄りに感謝を伝えるためのアイテムとしてはもちろん、老人ホームや介護施設でのイベントなどに。人気の健康長寿シリーズや、寒くなる冬に向けたリラックスグッズを取り揃えております。

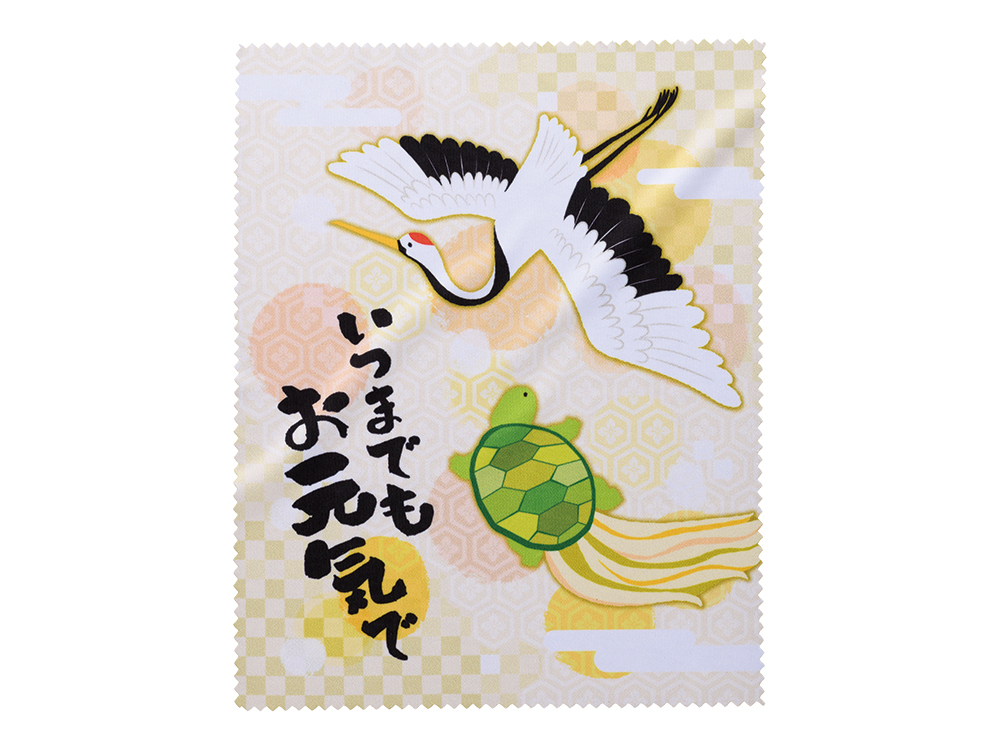

健康長寿シリーズ/いつまでもお元気で!

「いつまでもお元気で!」というメッセージが入った、おじいちゃん・おばあちゃんにぴったりな健康長寿シリーズです。敬老の日には特に人気の、ロングセラー商品です。

<多幸柄>

(多幸ストライプ柄)

縁起の良いフクロウや、健康長寿を願う鶴亀がモチーフのグッズもオススメです。

ハンドタオル

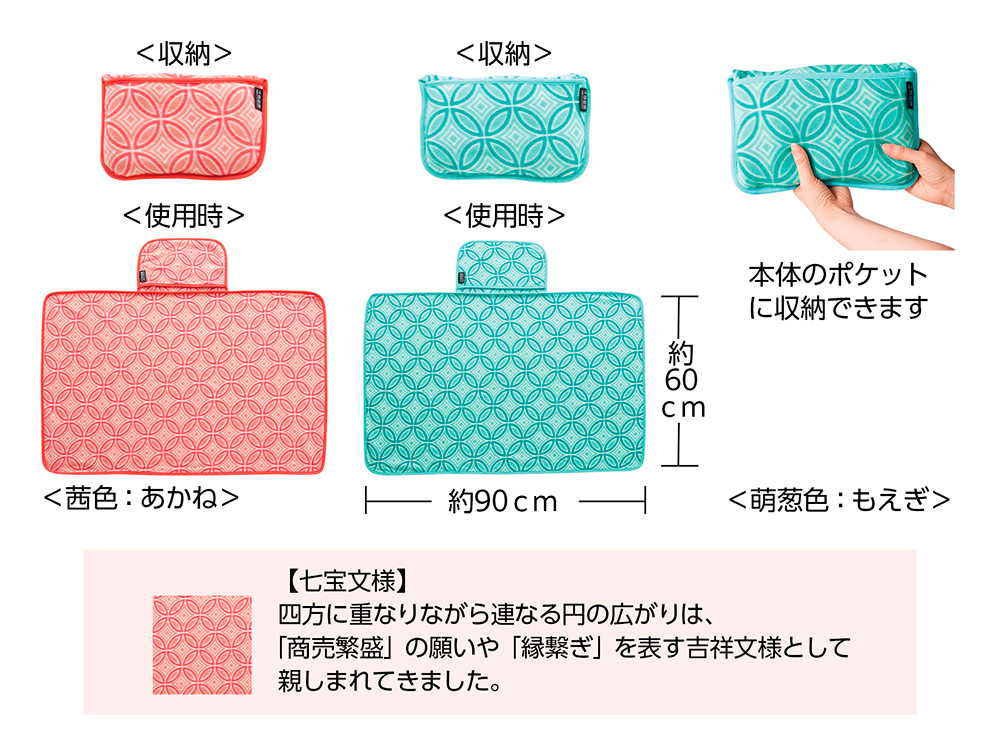

文様百趣シリーズ/伝統文様を伝えるデザインブランド

趣のあるパッケージや商品デザインが特徴の「文様百趣(もんようひゃくしゅ)」シリーズ。『伝統文様の美しさとメッセージを未来に伝える』をコンセプトに、シニア層にも刺さる縁起の良いグッズが揃っています。

秋冬向けリラックスアイテム

これから寒くなる季節に向けて、ブランケットやバスグッズなどのくつろぎアイテムはいかがでしょうか?

コロナ禍の自粛ムードが落ち着き、旅行などの外出が増えておりますが、まだまだ不安を感じるシニア層の方も多いはず。そんな方に向けて、おうち時間を快適にするグッズは特に喜ばれるでしょう。

ブランケット

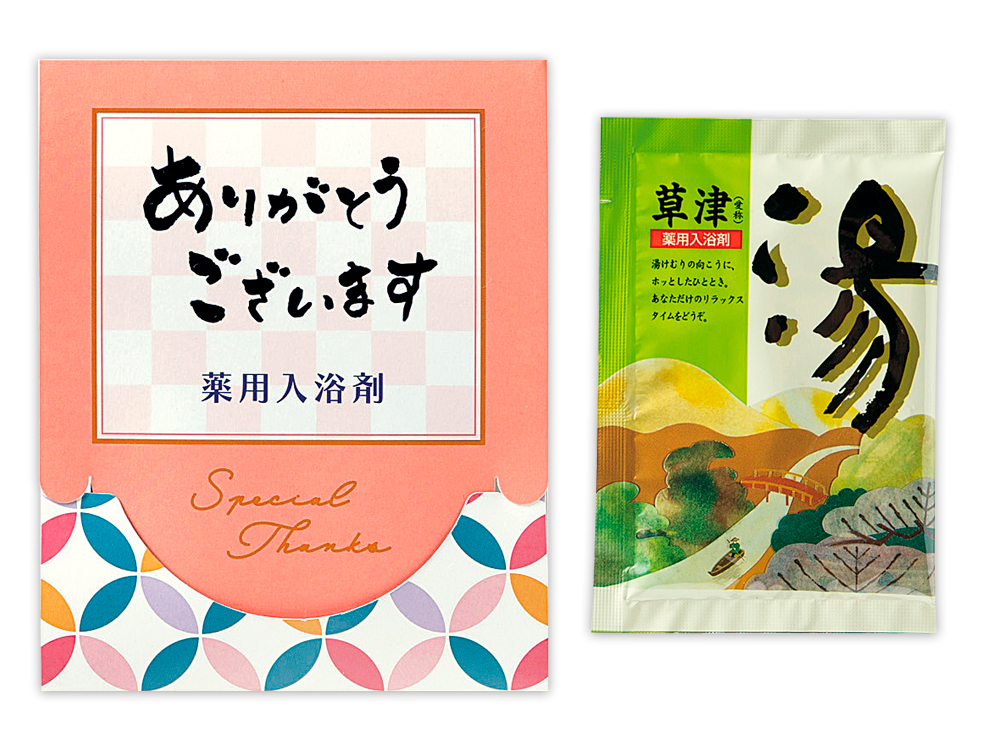

入浴剤ギフト

感謝の言葉を添えた入浴剤。お求めやすい価格帯で、ばら撒き用にはぴったり。

名刺が差せる、持ち手付化粧箱入りの入浴剤3点セット。

ボリューム感のある化粧箱入りバスセット。おうちで手軽に温泉気分♪

シニア向けグルメ商品

敬老の日にぴったり!化粧箱等、パッケージにもこだわった食品はいかがでしょうか?

時期的に、秋を感じさせる栗やサツマイモのスイーツもお薦めです。

上品な甘さの和菓子など、お年寄りの方に特に喜ばれそうな旬の食品をピックアップしてみました。

9月のイベントやオススメグッズは以下記事にも纏めていますので、合わせてご覧ください。

知ってた?「敬老の日」の意外な始まりと、心温まる本当の意味!

街中で「いつもありがとう」のメッセージを見かけると、心がほっこりしますよね。国民の祝日としておなじみの「敬老の日」ですが、その始まりや意味が時代とともにどう変わってきたか、ご存知でしょうか?

実は、とっても心温まるエピソードから始まった、日本ならではの素敵な祝日なんです!

小さな村から全国へ!「としよりの日」が敬老の日のルーツ

「敬老の日」の起源は、戦後の大変な時代、兵庫県多可郡野間谷村(現在の多可町八千代区)で生まれました。

始まりは1947年(昭和22年)9月15日

当時の村長、門脇政夫氏は、村の復興には若い世代だけでなく、長年村を支えてきたお年寄りの「知恵と経験」が不可欠だと考えました。しかし、当時は高齢者が軽視される風潮もあったため、お年寄りの存在感が薄れていくことを心配していたそうです。

そこで門脇村長は、「老人を敬い、その知恵を借りて村作りに貢献してもらおう」という理念のもと、9月15日を「としよりの日」と定めました。この日は農作業が一段落する農閑期で、敬老会を開きやすかったからだとか。

全国へ広がり、「敬老の日」へ

野間谷村のこの温かい取り組みは、あっという間に全国に広まりました。1950年頃には、各地で「敬老会」が開催されるようになり、「としよりの日」は「老人の日」、そして「敬老の日」と呼ばれるようになりました。

国民の祝日へ、そして日付の変更

こうして全国に広まった「敬老の日」は、1966年(昭和41年)に正式に国民の祝日となりました!法律には、「多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う」という、今も変わらない制定理由が明記されています。

その後、2003年(平成15年)のハッピーマンデー制度導入により、敬老の日は9月の第3月曜日へと変更され、現在に至ります。日付は変わっても、「お年寄りを敬い、感謝する」という根本的な精神は変わらず受け継がれています。

日本が発祥!心温まる伝説も

母の日や父の日が海外から伝わったのに対し、敬老の日は日本が発祥というのも、ちょっとした雑学ですよね!

日本には昔から、お年寄りを大切にする文化が根付いています。例えば、岐阜県の養老公園にある「養老の滝伝説」をご存知でしょうか?貧しい暮らしの中でも、目の不自由な老父を大切に孝行していた息子が、ひょうたんで汲んだ滝の水が老父の大好きなお酒に変わったという、心温まるお話です。この伝説も、昔から日本人がいかにお年寄りを敬い大切にしてきたかを物語っていますね。人生の先輩である高齢者から学ぶことは本当にたくさんあります!

敬老の日の本当の意味って?

単に長寿を祝うだけの日だと思われがちですが、敬老の日にはもっと深い意味が込められています。

過去から未来へつなぐ「知恵と経験」

私たちが見たことのない時代を生き抜き、困難を乗り越えてきたお年寄り。その「知恵と経験」は、現代を生きる私たちにとって何よりも貴重な財産です。彼らが築き上げてくれた社会基盤や文化、家族の歴史が、今の私たちの生活を支えています。

「老い」は誰にとっても他人事ではない

誰もが年をとり、身体や社会的な役割の変化を経験します。お年寄りを敬うことは、未来の自分自身を敬うことにもつながります。高齢者が安心して暮らせる社会は、私たち自身が将来安心して暮らせる社会に直結するんです。

だから敬老の日は、単一の世代を祝うだけでなく、「多世代が互いを尊重し、支え合う」という社会の理想を再認識する機会なんですね。

「敬う」ってどういうこと?

「敬う」と聞くと、かしこまって接することのように思うかもしれませんが、少し違います。本当の「敬う」とは、相手の存在そのものを尊重すること。具体的には・・・

- 話をじっくり聞く:お年寄りの話には、人生の教訓や歴史の真実が詰まっています。

- 価値観を否定しない:彼らが大切にしてきた価値観を理解しようと努めること。

- 感謝の気持ちを言葉で伝える:「ありがとう」というシンプルな一言が、どれほど心を温かくするか計り知れません。

最近は核家族化が進み、人生の先輩たちが老夫婦二人で暮らしたり、介護施設を「終の棲家」として選ぶ傾向にあるそうです。良心的な介護施設では、敬老の日がお誕生日会やクリスマス会と同じくらいの一大イベントになることも!

最後に

敬老の日は、戦後の混乱期に「お年寄りを大切にしよう」という温かい思いから始まり、今や国民の祝日として定着しました。その過ごし方は時代とともに変化しても、根底にある「お年寄りへの感謝と敬意」という精神は決して変わってはいけません。

この機会に、普段はなかなか言えない「ありがとう」を、ぜひ大切な「人生の先輩」に伝えてみませんか?敬老の日が、皆さんが「人生の先輩に敬意を伝える特別な日」として、温かい時間につながることを願っています!

ここで紹介した以外にも、エコラボジャパンが運営する販促メッセでは多種多様なアイテムをご用意しております。

ノベルティの選定にお困りの際は、ご遠慮なくお声掛け下さい。

販促メッセをご愛顧いただけますと幸いです。

販促品・ノベルティの総合サイト

企業様や店舗様での開店・開業・周年記念、展示会でのノベルティ等、「無い物を探すのが難しい」多種多様な商品を取り扱っております。